Ce matin, sur l'eau encore libre, il y avait un harle couronné. Sous le bois, nous étions la quatrième espèce animale à laisser nos traces. Des écureuils gris, des cerfs de Virginie et deux renards roux nous avaient précédés.

Novembre: la traversée du désert

Entre automne et hiver, entre pluie et neige, il y a ces quelques jours glacés de l'année au cours desquels l'eau liquide peut devenir aussi rare que dans le plus aride des déserts. En regardant les oiseaux patiner sur le bassin, je m'interroge sur leur capacité à survivre jusqu'à la première neige, celle qui pourra les désaltérer.

Dire que l'eau est indispensable à la vie est une lapalissade qu'il n'est pas inutile de répéter aux habitants des pays qui n'en manquent pas et qui seraient tenter de la gaspiller. Faut-il également rappeler qu'elle est le principal constituant des êtres vivants et que dans 100 kg d'être humain ou dans 10 g de mésange, il y a environ 65 kg et 6,5 g d'eau, cette même proportion de 65 % partagée par la plupart des animaux à sang chaud.

Pourtant, aussi vitale soit-elle, aucune espèce, plante ou animale, n'est capable de retenir l'eau. Elle s'échappe inexorablement, nous obligeant à compenser sans cesse sa perte sous peine de mourir de déshydratation. Pour combler ses besoins en eau, chacun a développé ses propres stratégies physiologiques, anatomiques et comportementales en fonction des conditions que lui imposait son environnement. À ce jeu, les oiseaux ne sont pas en reste, notamment les granivores. Certains individus vivant dans les zones désertiques peuvent même survivre sans autre apport d'eau que celle contenue dans leur nourriture.

Pourtant, aussi vitale soit-elle, aucune espèce, plante ou animale, n'est capable de retenir l'eau. Elle s'échappe inexorablement, nous obligeant à compenser sans cesse sa perte sous peine de mourir de déshydratation. Pour combler ses besoins en eau, chacun a développé ses propres stratégies physiologiques, anatomiques et comportementales en fonction des conditions que lui imposait son environnement. À ce jeu, les oiseaux ne sont pas en reste, notamment les granivores. Certains individus vivant dans les zones désertiques peuvent même survivre sans autre apport d'eau que celle contenue dans leur nourriture.

|

| Urée par NEUROtiker - domaine public, lien |

|

| Acide urique par NEUROtiker - domaine public, lien |

Les animaux homéothermes, les oiseaux et les mammifères, perdent la majeure partie de leur eau par évapotranspiration à travers la peau et les poumons, un phénomène indispensable pour évacuer l'excès de chaleur générée par leur métabolisme. L'autre partie est perdue sous la forme d'excréments liquides (l'urine) et solides (les matières fécales); l'excrétion d'urine permettant d'éliminer l'excès des sels minéraux absorbés par l'alimentation et l'azote produit par la dégradation des protéines.

L'urine est produite par les reins dont le principe de fonctionnement est de filtrer le sang, de garder une fraction de son eau et d'y concentrer toutes les substances indésirables. Comparés à ceux des mammifères, les reins des oiseaux ont une plus faible capacité de concentration de l'urine; ce qui pourrait être un désavantage dans la gestion de l'eau s'ils n'avaient pas développer des mécanismes de compensation.

Le premier d'entre eux est l'élimination de l'azote (N) sous forme d'acide urique, qui présente deux avantages par rapport à l'urée des mammifères:

- Une seule molécule d'acide urique permet d'éliminer 4 atomes d'azote, soit le double de l'urée.

- Contrairement à l'urée qui doit obligatoirement être dissoute dans l'eau pour être éliminée, l'acide urique est insoluble dans l'eau et il peut être éliminé avec les excréments sous la forme d'un colloïde blanchâtre (une suspension plus ou moins concentrée de particules solides).

Comment l'acide urique filtré par les reins se retrouvent t-il dans les excréments ?

Pour la même raison que les oiseaux n'urinent pas; ils n'ont pas de vessie. Pour compenser le faible pouvoir de concentration de leur reins, l'urine produite par les reins s'écoule directement dans le cloaque. Elle est acheminée ensuite dans l'intestin par un péristaltisme rétrograde et l'eau qu'elle contient est réabsorbée à travers la paroi intestinale.

Pour la même raison que les oiseaux n'urinent pas; ils n'ont pas de vessie. Pour compenser le faible pouvoir de concentration de leur reins, l'urine produite par les reins s'écoule directement dans le cloaque. Elle est acheminée ensuite dans l'intestin par un péristaltisme rétrograde et l'eau qu'elle contient est réabsorbée à travers la paroi intestinale.

En récupérant la vapeur d'eau

La plus grande partie de l'eau des organismes homéothermes est perdue sous forme de vapeur dans l'air expiré qui en est saturé. Pour limiter les pertes, la cavité nasale des oiseaux et des mammifères contient des structures protubérantes appelées "cornets". Ces lames osseuses ou cartilagineuses selon l'espèce sont recouvertes d'un épithélium qui sécrète un mucus.

En s'interposant dans le passage de l'air, les cornets créent une turbulence qui accroît son contact avec la muqueuse. Ainsi, l'air inspiré se réchauffe et s'humidifie avant d'arriver dans les alvéoles pulmonaires. À l'inverse, l'air expiré se refroidit et une partie de l'eau qu'il contient se condense. La quantité d'eau récupérée dépend de la température extérieure, de la teneur de l'air en vapeur d'eau et de l'espèce, mais elle peut atteindre 80 % chez les pingouins (Pygoscellis spp), par exemple.

En s'interposant dans le passage de l'air, les cornets créent une turbulence qui accroît son contact avec la muqueuse. Ainsi, l'air inspiré se réchauffe et s'humidifie avant d'arriver dans les alvéoles pulmonaires. À l'inverse, l'air expiré se refroidit et une partie de l'eau qu'il contient se condense. La quantité d'eau récupérée dépend de la température extérieure, de la teneur de l'air en vapeur d'eau et de l'espèce, mais elle peut atteindre 80 % chez les pingouins (Pygoscellis spp), par exemple.

Compenser les pertes d'eau

Limiter les pertes d'eau ne suffit pas, il faut aussi renouveler celle qui est perdue. Pour les animaux terrestres, il n'y a que trois sources possibles:

Limiter les pertes d'eau ne suffit pas, il faut aussi renouveler celle qui est perdue. Pour les animaux terrestres, il n'y a que trois sources possibles:

- l'eau libre, si possible douce, bien que certaines espèces puissent absorber l'eau de mer sans risque de déshydratation. Les oiseaux de mer, par exemple, possèdent des glandes à proximité de la cavité nasale, qui leur permettent d'excréter le sel.

- l'eau contenue dans les aliments, plus ou moins abondante selon les régimes alimentaires. Les frugivores, les butineurs, les insectivores et les carnivores absorbent plus d'eau que les granivores.

- l'eau métabolique produite par l'oxydation des nutriments. Ainsi, on considère que l'oxydation de 100 g de protéines, de lipides et de glucides fournit respectivement 40, 107 et 56 g d'eau. Pour l'être humain qui produit environ 300 g d'eau métabolique, cela ne comble que 8 à 10 % de ses besoins. Chez les oiseaux, qui ont un métabolisme plus élevé, cette source d'eau n'est pas négligeable et chez certaines espèces d'oiseaux adaptés aux environnements xériques, elle suffit avec l'eau contenue dans leur alimentation à les rendre indépendants des sources d'eau libre.

Evaporative Losses of Water by Birds. Dawson, W. R. Comp. Biochem. Physiol., 71A(4), 495–509, 1982.

Nasal Respiratory Turbinate Function in Birds. Geist, N. R. Physiological and Biochemical Zoology, 73(5), 581–589, 2000.

Metabolic constraints on long-distance migration in birds. Klaassen, M. The Journal of Experimental Biology, 199, 57–64, 1996.

Water Economy of Granivorous Bird: A Predictive Model. Macmillen, R. E. The Condor, 92(1979), 379–392, 1990.

Physiological ecology and behavior of desert birds. Williams, J. B., & Tieleman, B. I. Current Ornithology, 16, 299–353, 2001.

Physiological adaptation in desert birds. Williams, J. B., & Tieleman, B. I. BioScience, 2014.

Universal model for water costs of gas exchange by animals and plants. Woods, H. A., & Smith, J. N. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(18), 8469–74, 2010.

Nasal Respiratory Turbinate Function in Birds. Geist, N. R. Physiological and Biochemical Zoology, 73(5), 581–589, 2000.

Metabolic constraints on long-distance migration in birds. Klaassen, M. The Journal of Experimental Biology, 199, 57–64, 1996.

Water Economy of Granivorous Bird: A Predictive Model. Macmillen, R. E. The Condor, 92(1979), 379–392, 1990.

Physiological ecology and behavior of desert birds. Williams, J. B., & Tieleman, B. I. Current Ornithology, 16, 299–353, 2001.

Physiological adaptation in desert birds. Williams, J. B., & Tieleman, B. I. BioScience, 2014.

Universal model for water costs of gas exchange by animals and plants. Woods, H. A., & Smith, J. N. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(18), 8469–74, 2010.

Éternel recommencement

Comme chaque année à cette époque, chacun regagne ses quartiers d'hiver. Doug ou Daisy, une des deux tourterelles du jardin, profite de notre retraite vers l'intérieur pour reprendre possession de la terrasse.

Première glace

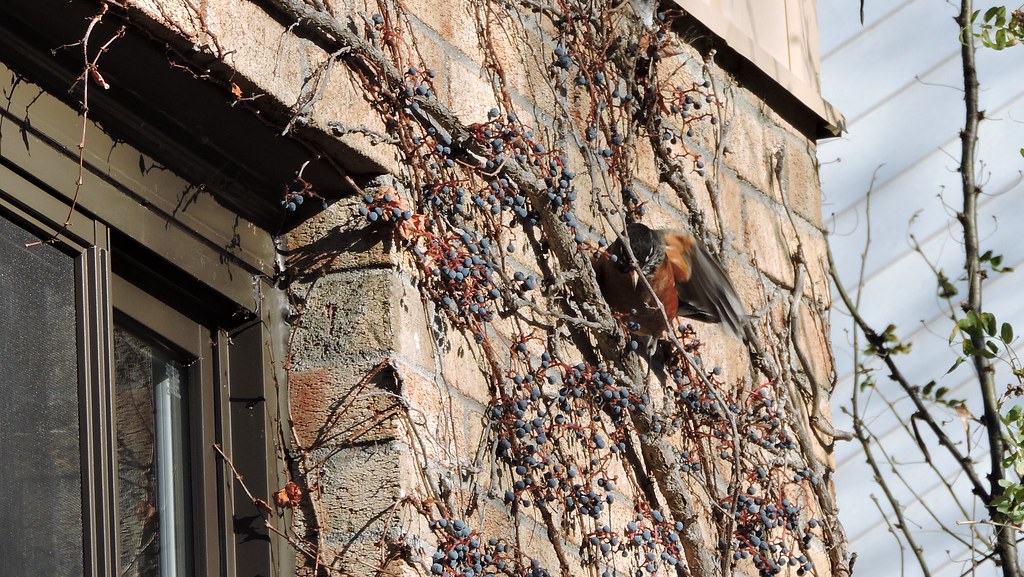

Nous y sommes. La première croûte de glace sur le bassin est le signe que je n'espère jamais et qui s'impose chaque fois. Cela n'a pas l'air d'affoler le merle qui ne se préoccupe que d'une chose pour l'instant: se gaver des baies de la vigne vierge avant que la bande d'étourneaux débarque pour la razzia. Ressent-il seulement le froid ?

Un 4 novembre dans le boisé du Tremblay

Maintenant que le boisé du Tremblay est pavé de bonnes intentions et que les arbres coupés ont été remplacés par du gazon et des rosiers, les chiens peuvent y promener leurs compagnons.

Mais qui dit homme, dit rat ! Rat surmulot, Rat de Norvège ou rat d'égout, c'est le même Rattus norvegicus, un des réservoirs de la peste. Aujourd'hui, l'Homme et lui se côtoient dans la plus totale indifférence pour l'un et ignorance pour l'autre. Pourtant la peste sévit toujours (3200 cas entre 2010 et 2015) et tue à l'occasion (580 décès pour la même période). Elle a de nombreux foyers naturels: Madagascar entre autres, qui en ce moment est aux prises avec une épidémie, mais aussi l'Amérique de Trump.

Personne n'a vu non plus cette bande de Bruants fauve en route vers le sud, car les yeux sont faits pour regarder les écrans, et

les oreilles pour écouter les promesses d'un avenir meilleur ?

S'abonner à :

Messages (Atom)